事例紹介

「感性を定量化してお客様の課題を解決する」クリエイティブ業務の新時代

株式会社DNPコミュニケーションデザイン

企業の総合的なマーケティング支援を行うDNPコミュニケーションデザインでは、一つの課題を抱えていた。それは、制作物の評価に「人の勘や経験」が大きく影響してしまうこと。「誰もが共有できる、定量的な評価が必要だ」──。目にとまったのは、脳反応を予測するAI(人工知能)でクリエイティブに評価を下すクリエイティブ評価ソリューション「D-Planner」だった。同社では、どのようにこのツールを活用しているのか。コンテンツDX本部・田村未宇氏、同・中村智草氏、第1CXデザイン本部・稲葉恭子氏に話を聞いた。

──DNPコミュニケーションデザインさまの業務内容とミッションをお聞かせください。

田村未宇氏(以下、田村氏):当社は設立以来、これまでに培ってきたチラシやパンフレット、映像などの企画・制作やWebサイトの構築・運用などのノウハウを活かし、企業の総合的なマーケティング支援を行っています。かつては紙媒体、Web媒体、映像に対して各部隊が動いていましたが、いまはコミュニケーションの垣根がない時代。デジタル、アナログにこだわらず、お客様の課題に合わせた最適なソリューションを提供するのが私たちの使命です。

──D-Plannerを導入した理由は?

中村智草氏(以下、中村氏):お客様の課題をクリエイティビティで解決するような我々の業務において、クリエイティブの品質にこだわることはもちろんのこと、質の高いクリエイティブを作って納品して終わりなのではなく、お客様と共にそのクリエイティブの効果を検証しながら、より良い施策の実現につなげていくことが重要です。そうすることで我々制作サイドだけではなくお客様にもノウハウが蓄積していきますよね。しかしながら昨今は業務を担当する人のローテーションも多いですし、コンテンツを制作する業務には多くのステークホルダー(利害関係者)が関わるため、クリエイティブの善し悪しの判断に迷いが生じるケースも少なくありません。

そのような観点から、お客様と共に二人三脚でクリエイティブを制作していくためには、提案するクリエイティブの価値を、感性の部分だけではなく、定量的な根拠も合わせて提案することが必要だと。客観的で公平な指標を求めた結果、D-Plannerにたどり着きました。

田村氏:私と中村が所属するコンテンツDX本部は、自社の強みであるコンテンツの企画・制作を軸に、新しい価値の提供を推進していく部門です。世の中の技術進化はめざましく、もちろん、AIの存在は無視できません。反面、例えばAIでイラスト等を効率よく生成できたとしても、それらは現実に即したものであるといえるのか、事実関係の確認など想定外の作業が発生することもあります。

しかし、人がつくったものをAIが評価するのであれば、こちらでコントロールができます。そういった点で「AIに使われるのではなく使う」D-Plannerは、私たちの業務と非常に相性がいい。導入を決めた主因です。

──D-Plannerをどのように活用していますか。

稲葉恭子氏(以下、稲葉氏):私の場合は主に、表紙のデザインや中面の機能ページがこちらの意図通りに十分に機能しているかの確認に使います。特に「アテンション予測」は、ヒートマップによる分析が一目瞭然のため、お客様に伝わりやすく使い勝手がいい。

それにD-Plannerによる評価は、社外でも活躍します。理想的なクリエイティブができたと、私たちが先方のご担当者とうなずきあっても、人の価値観は千差万別。製造担当やデザイン担当、マーケティング担当や役員などに話が回るうち、思わぬところでつまずきが生まれるケースがこれまでありました。

しかし、感覚的でなく数値的な指標があれば、ご担当者も社内で話が通しやすくなります。何をめざして創作をするのかという軸が堅固になり、関わった皆が幸せになるのではないかと。

──数々の意見が入り交じった結果、混沌とした着地になったというのは、確かに制作の現場でよく聞く話です。

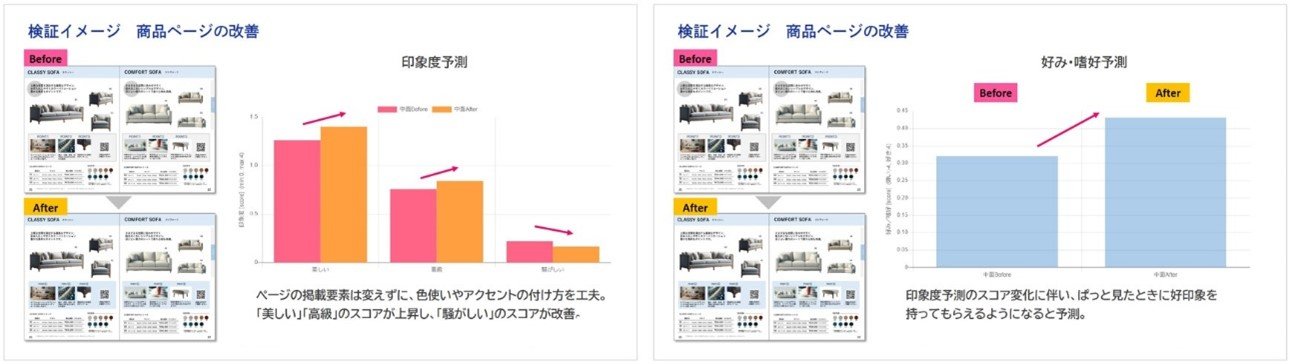

中村氏:カタログの商品ページもD-Plannerで分析すると、面白い結果が出ました。一般的にこうしたページは記載情報に変化がとぼしいため、レイアウトも毎回近しいものになります。しかし一方で、ページ内の情報が多い場合などは「目がすべる」ため、微々たる差ではありますが、つくり手側としては細かく改善をしていきたいわけです。情報の位置や量などは変えずにアイコンを抜いたり、色を変えたり。

一見すると微々たる差です。しかし、ある例におけるD-Plannerの評価では、デザインを変えた後のシンプルな方が「好み・嗜好(しこう)」の数値が高い結果になりました。また、きれいさのスコアは上がり、一方で騒がしさのスコアは減少。要は整理整頓されたわけですが、それが数字として見えるようになった。

初回の提案においては「いかにこの案が優れているか」を伝えることに注力しますが、継続する案件では、このように「引き算」になるケースもあります。その際には、新鮮さや目新しさではなく、騒がしさなどの"ネガティブ・ワード"の分析結果が重要になる。D-Plannerを使っていて、最近発見したことの一つです。

稲葉氏:場合によっては理解されにくい「引き算のデザイン」も、D-Plannerの分析結果があればスムーズに意図を伝えやすい。お客様 は商品に愛着があり、10個のポイントがあれば、できることならすべて載せたいのが心情です。ですが紙面のスペースが限られる、デザイン性が損なわれるなどの理由から、現実的にはそうもいきません。

情報を取捨選択したことが、結果として見る人、読む人の好印象につながる──。その説得に、D-Plannerによるクリエイティビティの定量化は大きな役割を果たしていると思います。

──貴社では、必要最小限の情報量で伝えることができているか、誰にでもわかりやすい表現で構成されているかなどを指標とした 独自のメソッド「IGUD(※)」をお持ちです。すでに使っている手法とD-Plannerの相性はいかがですか。

※「すぐに、だれでも、見てわかる」をコンセプトに、DNPが独自に開発したインフォグラフィックスとユニバーサルデザインを融合させたデザインメソッド。

田村氏:その辺りは、きちんと使い分けができています。情報の機能や表現などは、一度IGUDで整理し、かつ見た目のベースをつくっていく。そのベースをブラッシュアップするうえでD-Plannerを活用していますね。既存のメソッドとのすみわけができるのも、いいところです。

──D-Plannerを使用する業務に、定量的な測定指標(KPI)を設定していますか。

田村氏:D-Plannerを導入したのは、2024年8月 でして、D-Plannerがどれくらい売り上げに貢献しているか、労務管理上、無駄な時間が減ったなどの具体的な数値はまだ見えませんが、ディレクター側から制作現場の方々に対して「とにかく数を出してくれ」という種の要求は、かなり減っていると実感しています。

同ツールで、自らコンセプト・仮説を立てるルーチンが確立できれば、おのずと要求も明確になっていく。結果、無駄なものはつくらなくてよくなる。トータルのワークフローも変わってきています。

稲葉氏:いわゆる「数打ち」が生まれてしまうのは、クリエイティブに正解はないというジレンマから。暗中模索の道を進み続け、振り向けば不要になった創作の山が築かれているというのが、これまでの制作の常でした。ですが、数字をベースに課題を一つひとつクリアしていけば、それも減り、満足いく答えが見えてきます。

──D-Plannerを含め、広告業界でもAIの導入が進んでいます。それにより業務や提供する価値がどのように変化していくと考えますか。

中村氏:たとえバイアスのかかっていない評価をAIに求めても、お客様 らしさやDNPらしさを追求した情報をインプットしていった結果、結局はそこに特化したものが出来上がる。そんな二律背反を咀嚼(そしゃく)し、どうやって乗りこなすかが今後ディレクターに求められる能力であり、腕の見せ所になっていくのではないかと思います。

そういった意味でも、すべてをAI任せになることはありえません。人がどのタイミングで関わり、創作を形にしていくのかが今後問われていく気がします。

田村氏:「AIって難しいんでしょ?」。D-Plannerを紹介した際、そう話す ディレクターがそれなりにいました。ですが、同ツールの利便性や使い勝手を聞くと「そんなに便利なのか」と驚き、姿勢も変わる。

現在も、勉強会を開いたり情報発信をしたりして、それこそ北海道から九州まで、全国のディレクターに使用してもらえる環境づくりを進めています。実際に業務に取り入れて、効率が上がったという声も少なくありません。

導入を進めた私たちとしては、同ツールを当社 のインフラとして社内で皆に使ってもらいたいという思いがある。今後とも業務効率化やクリエイティブの向上に役立てていきたいです。